ご覧頂きありがとうございます。おがちゃん先生です。

今回は「睡眠の質を悪くする5つの生活習慣」というテーマで解説していきます。

今回の目次

- 睡眠の役割は?

- 睡眠の質が悪いってどんな状態?

- 睡眠の質を悪くする5つの生活習慣

- 睡眠の質を良くする方法

下の動画でも解説しておりますので、ぜひご覧ください。

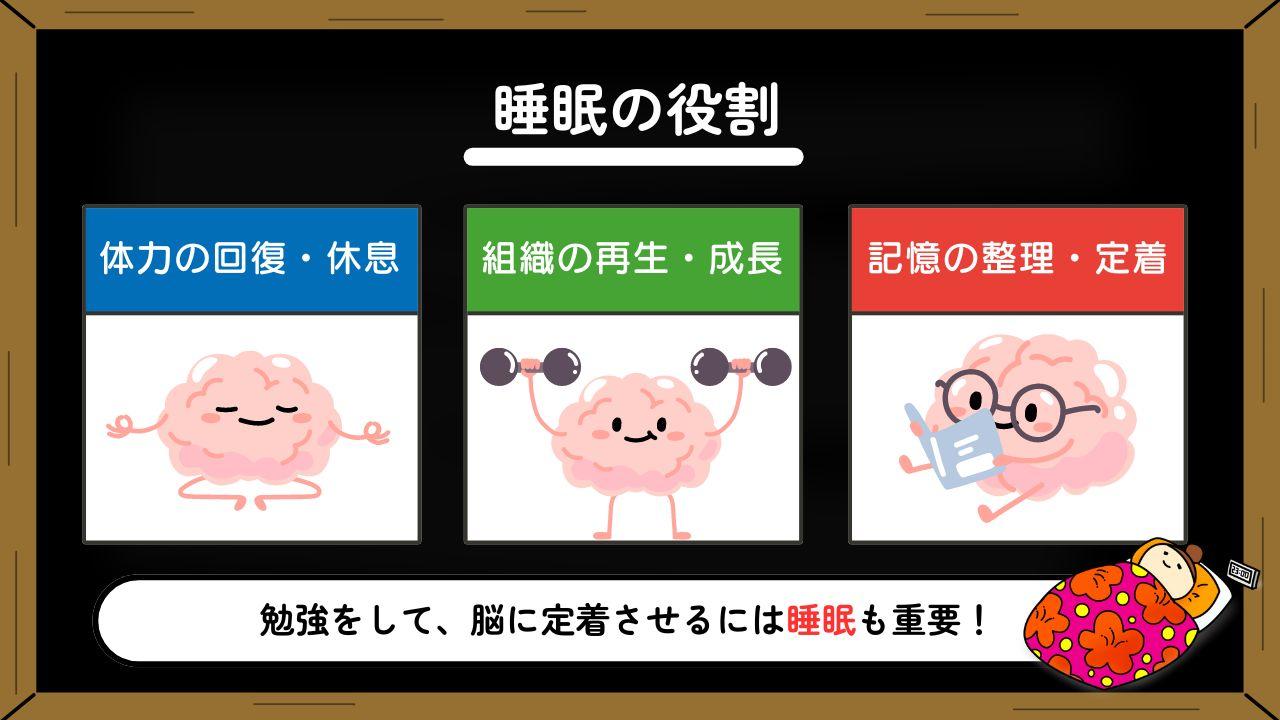

1.睡眠の役割は?

まず、睡眠の役割はなんのためにするのか?

睡眠は、体力の回復(休息)だけではなく、組織の再生や成長、記憶の整理などを行うためにも重要です。

また、睡眠中(特に初期)には「成長ホルモン」の分泌が促進されることも有名です。

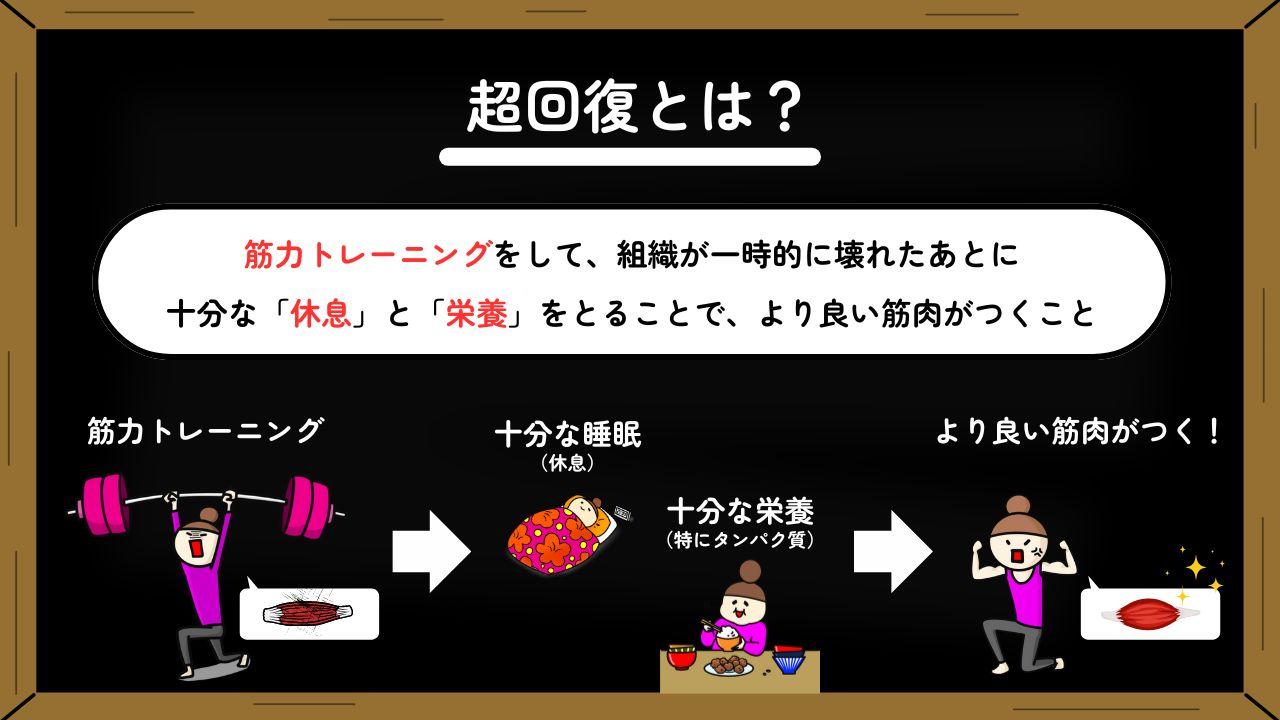

成長ホルモンは、筋力トレーニングによって壊れた筋肉の再生をするためにも大切なホルモンです。

そして、筋力トレーニングをした後には「しっかりと睡眠をとり」「しっかりと栄養を摂る(特にタンパク質)」ことで、より良い筋肉がつくといわれています。

これを「超回復」と呼びます。

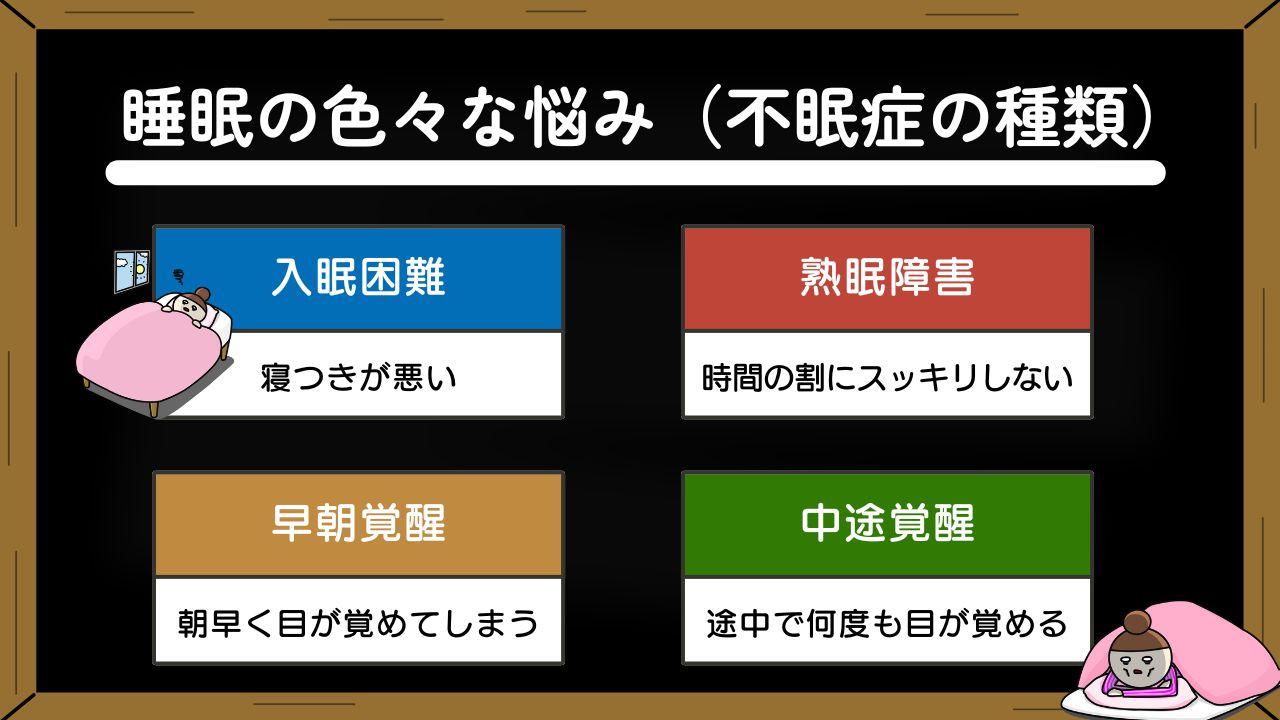

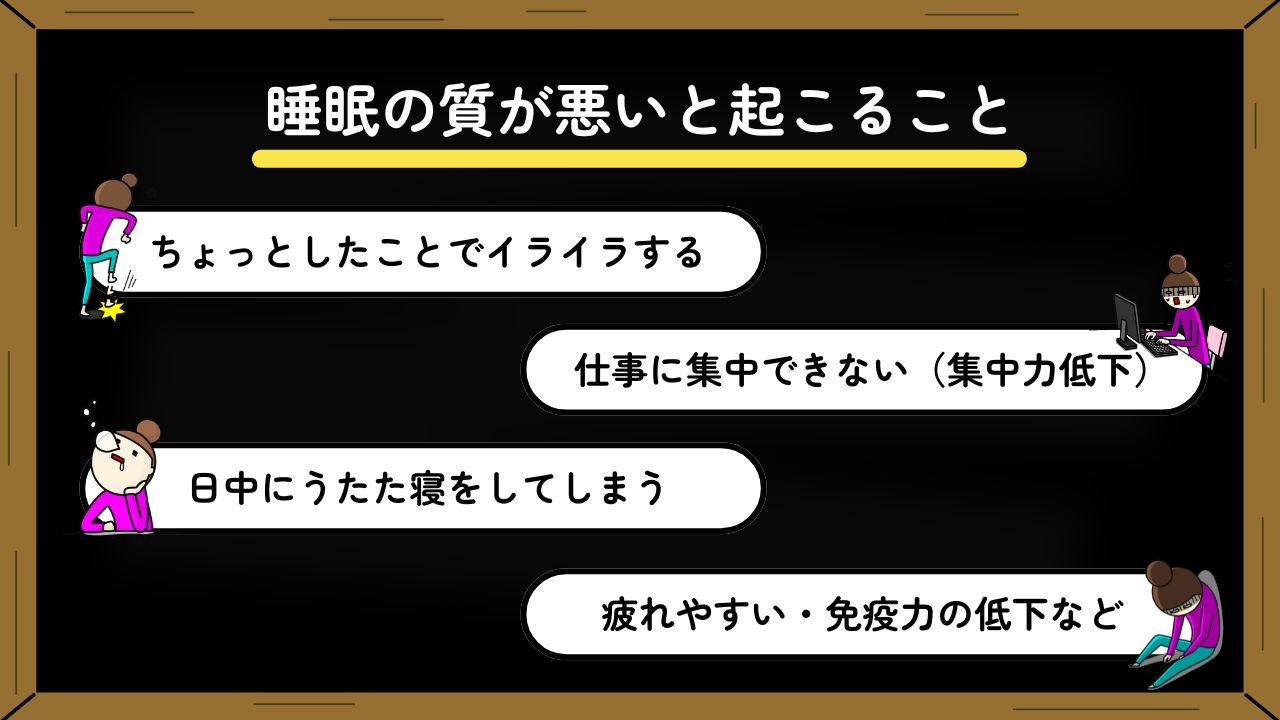

2.睡眠の質が悪いとはどんな状態?

例えば、寝ている時間のわりにスッキリしない。これは睡眠の質が悪いともいえます。

また、睡眠の色々な悩みとして下のようなことがあげられます。

- 寝つきが悪い(入眠困難)

- 時間の割にスッキリしない(熟眠障害)

- 途中で何度も目が覚めてしまう(中途覚醒)

- 予定していた時間より早く起きてしまう(早朝覚醒)

「どれが1番悪い」というわけではありませんが、それぞれ睡眠の質が悪いともいえます。

そのため、日中に眠気を感じて集中できないなどの、日常生活に悪影響を与えてしまうこともあります。

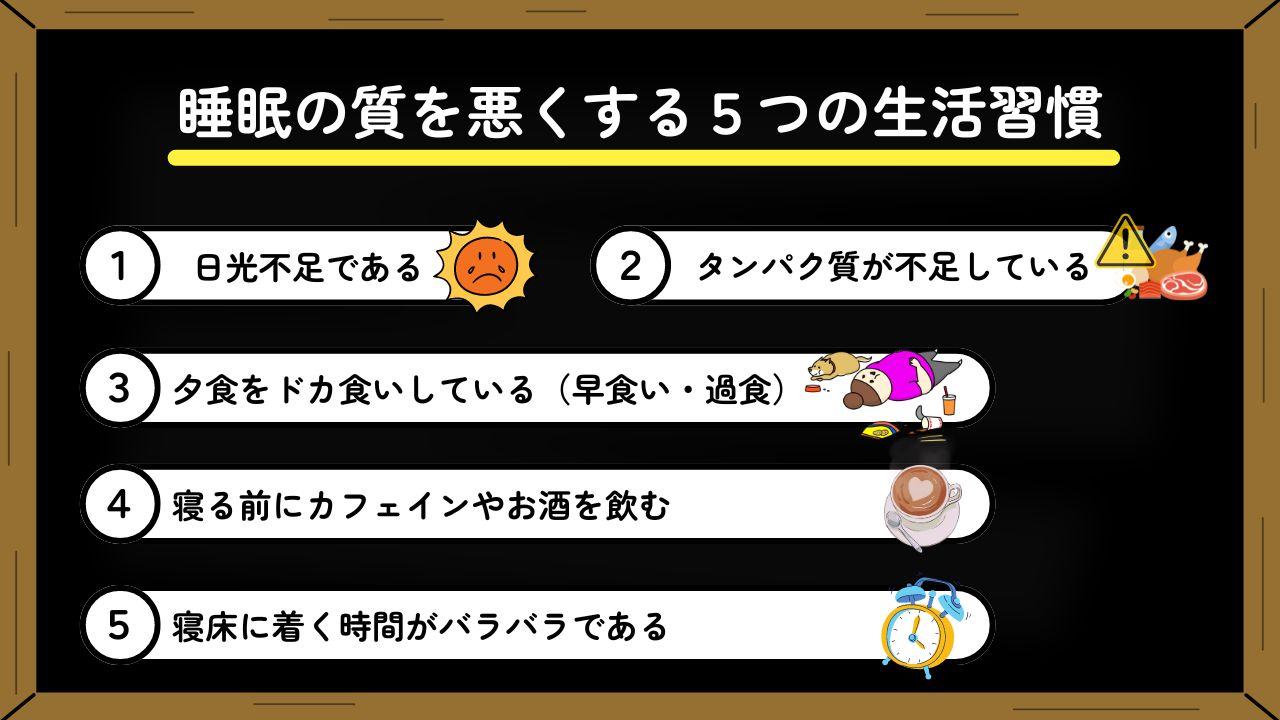

3.睡眠の質を悪くする5つの生活習慣

「睡眠の質が悪い…」と感じる方は、下のような生活習慣に当てはまっていないか確認してみてください。

①日光不足である

日光を浴びることで分泌が促進される「セロトニン」は、「メラトニン(睡眠ホルモン)」の材料となるため、光刺激が重要となります。

②タンパク質が不足している

タンパク質は睡眠に重要な「セロトニン」や「メラトニン」という物質を作るために必要となります。

③夕食をドカ食いしている(早食い・過食)

例えば、夜にドカ食いをすると血糖値が高くなります。

そこからインスリンが過剰に分泌されて、睡眠中に「低血糖」を招いてしまうと、睡眠の質が悪くなります。

④寝る前にカフェインやお酒を飲む

寝る前にカフェインを多く含むもの(コーヒーなど)やアルコールを摂取すると、睡眠が浅くなります。

⑤寝床に着く時間がバラバラである

「概日リズム(いわゆる体内時計)」が乱れてしまい、睡眠の質が悪くなりやすい。

他にも、寝床の環境が悪かったり(騒音・暑いまたは寒いなど)、ストレスや不安を抱えていると睡眠の質が悪くなりやすいです。

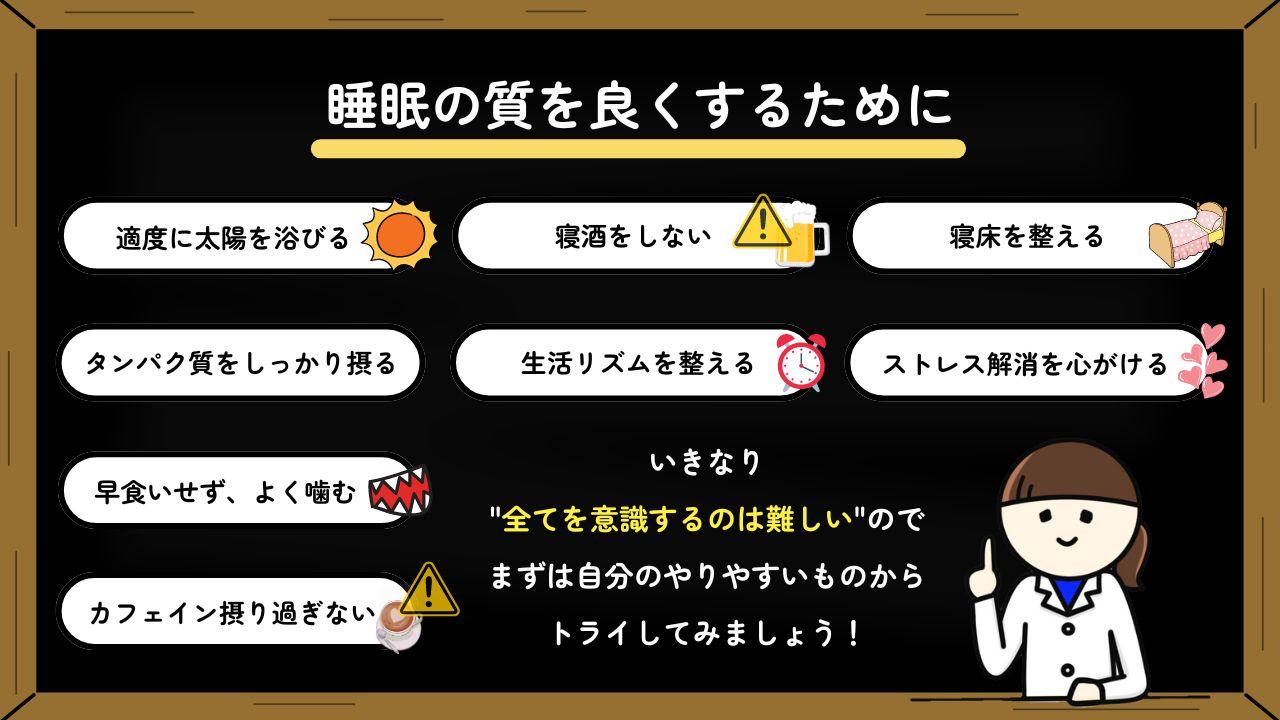

4.睡眠の質を良くする方法

睡眠の質を良くするには、食べるものや食べ方なども意識してみると良いです。

具体的な方法とその他をあわせて、下のようなことがあげられます。

- 朝起きて、窓をあけ、太陽を浴びる

- タンパク質をしっかり摂る

- 寝る前の糖質の摂り過ぎは避ける

- 早食いはせず、よく噛んで食べる

- 寝る前にカフェインに多く含むものをとらない

- 寝酒をしない

- 生活リズムを整える

- 自分のリラックスできる寝床にする

- ストレス解消を心がける

- 好きな香りを使うなど

しかし、多くの方は全てを意識するのは難しいと思います。

そのため、上記の中で自分のやりやすいものからトライしてみましょう。

この記事を読んだ方におすすめの記事!

・ホルモンバランスが乱れるとどうなる?-日常の不調と関わりの深い7つのホルモン

・更年期以降に知っておきたい「悪玉コレステロール」を減らす方法!

コメント